Daniel Mullis – Verdrängung und Segregation – Gentrification hat die Schweiz voll erfasst. Städte stehen im Wettbewerb um Steuereinnahmen, Prestige und Arbeitsplätze. Aufwerten! So lautet das Schlagwort, mit welchem die städtischen Behörden dem Konkurrenzdruck begegnen – die soziale Polarisierung ist dabei mehr als ein Nebeneffekt.

Städte stehen im Brennpunkt der gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse. Die daraus entstehenden Konflikte zeichnen sich – materiell und sozial – in den urbanen Räumen ab. Gerade auch als Folge einer neoliberalen Politik werden Städte heute vielfach von einer tief greifenden Aufwertung erfasst, die praktisch alle Lebensbereiche, von öffentlichem Raum über Wohnraum bis hin zur Sicherheits- und Sauberkeitspolitik betreffen.

Dies gilt insbesondere für die grossen Metropolen. Aber auch in vielen Schweizer Städten ist seit längerem eine Tendenz zur verstärkten Segregation und Verdrängung ärmerer und sonst unliebsamer Schichten aus dem Stadtbild zu beobachten. So auch in der Stadt Bern, wo sich in den letzten zwei Jahrzehnten eine deutliche Aufwertung des sozialen Status der innenstadtnahen Quartiere vollzogen hat und sich diverse Sauberkeitskampagnen wie die Berner Wegweisungspraxis oder „CasaBlanca“ etabliert haben. Die Auswirkungen und die Rolle der städtischen Behörden innerhalb dieser Prozesse werden im Folgenden thematisiert.

Wettbewerb als Leitmotiv

Mit der Durchsetzung des Neoliberalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie zum Ende der 1970er-Jahre, wurden Städte in eine neue Rolle versetzt. Angetrieben vom Spardruck, dem Dogma der Privatisierung und Deregulierung begannen die Kommunen ihren Besitz und ihre öffentliche Dienstleistungen zu privatisieren. Auch die gemeindeinternen Strukturen wurden zunehmend an marktwirtschaftliche Maximen angepasst, was in der Regel von einer Minderung der demokratischen Partizipationsmöglichkeiten begleitet wurde. Eine Entwicklung die nach 2004 und der Umstellung zum New Public Management auch in der Stadt Bern zu beobachten war.

Im regionalen Wettbewerb werden Städte als Standort vermarktet und somit in ein geographisches Konkurrenzverhältnis gesetzt und laufen so um InvestorInnen und SteuerzahlerInnen um die Wette. Die Folge dieser Entwicklung waren wirtschaftliche und politische Programme zur besseren Absicherung der Stadt im veränderten Umfeld. Programme, gemäss deren Logik sich Gemeinden aus baulicher wie sozialer Perspektive zwecks Budgetoptiemierung den Bedürfnissen der finanzkräftigen Schichten anzupassen haben. In den Kontext dieser Aufwertungsdynamik fallen, neben baulichen und mietpreissteigernden Massnahmen mit segregierender und verdrängender Wirkung, auch die teilweise Privatisierung des öffentlichen Raumes, die diversen Sicherheits- und Sauberkeitskampagnen so wie die Ökonomisierung von kulturellen Angeboten.

Wichtig jedoch zu betonen ist, dass Städte nicht als „Opfer“ eines übergeordneten Paradigmenwechsels verstanden werden dürfen. Neil Brenner und Nik Theodore betonen in diesem Kontext, in einer 2002 veröffentlichten Studie über den „Actually Existing Neoliberalism“ in der Stadt, dass alle bisherigen Phasen der Neoliberalisierung nicht nur in den Städten verankert seien, sondern in ihnen auch ihre intensivsten Aushandlungsprozesse durchliefen. Städte stellen somit einen integralen Teil der Produktion und Reproduktion der aktuellen wirtschaftlichen Mechanismen dar und sind so als Produkt und Voraussetzung der gegenwärtigen Form des Kapitalismus zu verstehen.

Verdrängung als Prozess

In seiner klassischen Form wurde Gentrification erstmals zu Beginn der 1960er-Jahre beschrieben. Damit wurde ein Prozess angesprochen, in dessen Verlauf Angehörige der unteren Einkommensschichten aus meist älteren und baufälligen, aber zentralen Stadtbezirken durch den Zuzug von wohlhabenderen Schichten verdrängt wurden. Seither hat das Konzept als Theoretisierungsansatz für sozio-ökonomische Verdrängungs- gekoppelt mit räumlichen Aufwertungsprozessen vielfach Anwendung gefunden.

Heute zeigt sich Gentrification als ein globalisiertes, aber lokal hoch spezifisches und ausdifferenziertes Phänomen. Ein Phänomen, das in den letzten Jahren stark durch die Kapitalisierung des Immobilienmarktes und dessen staatlichen Förderung beeinflusst wurde, sodass eine aktuelle Definition vier Punkte enthalten sollte: Erstens, Reinvestition von Kapital; zweitens, soziales Aufwerten durch Eindringen von besserverdienenden Schichten; drittens, Umwandlung der betroffenen Landschaft; und viertens, direkte oder indirekte Verdrängung von schlechterverdienenden Schichten.

Angetrieben wird diese Verdrängungs- und Aufwertungsmechanik von einem komplexen Wirkungsgefüge, aus sozialen und ökonomischen Faktoren. So sind für Neil Smith das massive Einfliessen von Investitionskapital in die Stadt kombiniert mit der teilweise schlechten Inwertsetzung von Bodenrente, für die zunehmende Verdrängung verantwortlich. Andererseits spielt der Wandel des Städtischen selbst eine zentrale Rolle. Der Kernaspekt dabei ist, dass die Stadt im Zuge des Wandels zur post-industriellen Gesellschaft gerade von den wohlhabenden jungen und gut ausgebildeten Exponenten als positive Antithese zum vorstädtischen Leben formuliert wurde. Gesamthaft bedeutet dies, dass eine doppelte Back to the City-Bewegung – die des Kapitals und die der Gentrifier – Ursache für die zunehmende Verdrängung ist.

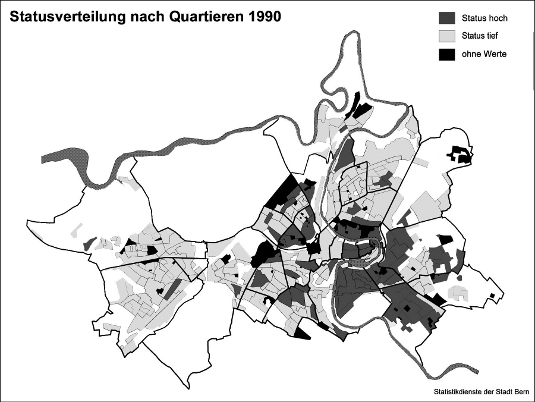

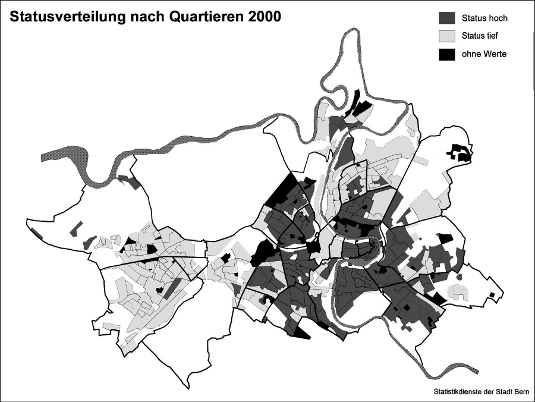

Sozialer Status nach Quartieren im Vergleich (1990 / 2000), Quelle: Gächter 2006: Beilage 3, überarbeitet .

Gentrification und die Schweiz

Im Schweizer Kontext wurde der Gentrifiaction erst wenig Beachtung geschenkt. Aufgegriffen wurde das Phänomen in einigen Studien des Bundes so wie einzelner Städte. Im Rahmen einer Studie des Bundes, welche auf Volkszählungsdaten basiert, wurde festgestellt, dass viele Städte im Zeitraum zwischen 1990 und 2000 durch den Zuzug einer jungen und finanzstarken Schicht eine eigentliche Renaissance erlebt haben. Gleichzeitig aber, so die Studie weiter, hat die Zahl der FürsorgeempfängerInnen und Arbeitslosen am Stadtrand und in den Vorstädten erheblich zugenommen. Dass diese Entwicklung, welche sich durch steigende Mietpreise und einen anhaltenden Segregationsprozess auszeichnet, unvermindert anhält, wird im unlängst veröffentlichten Immo-Monitoring 2010 des Beratungsbüros Wüest & Partner verdeutlicht.

Eine der wenigen universitären Auseinandersetzungen zur spezifischen Situation der Gentrification in der Schweiz streicht vier zentrale Faktoren hervor, welche den Prozess im hiesigen Kontext fördern: Erstens, die Bundespolitik, welche mit ihrer institutionellen Organisation in Bund, Kantonen und Gemeinden den städtischen Wettbewerb fördert und aus Gründen der Nachhaltigkeit die Verdichtung nach innen gezielt voran treibt; zweitens, haben die Städte ihre Strategien angepasst und versuchen, ihre Attraktivität als Wohnstandort für potente SteuerzahlerInnen zu steigern; drittens, die notorisch herrschende Wohnungsnot, die den renditeorientierten Wohnungsbaumarkt anheizt; und viertens, das Wiedererstarken eines städtischen Lifestyles.

Die Lorraine ein Berner Stadtquartier

Das Lorrainequartier zählt an die 2’400 EinwohnerInnen und grenzt nördlich an die Berner Innenstadt, von welcher sie durch den Aaregraben getrennt ist. Lange Zeit galt das Quartier wegen des hohen AusländerInnenanteils und des Sex-Gewerbes als „Ghetto von Bern“. Diese Sichtweise herrschte auch beim Planungsamt vor, wo es galt, der „Verslumung“ des Quartiers Einhalt zu gebieten. Seit einigen Jahren jedoch gilt die Lorraine als neues Trendviertel der Stadt.

Dieser Wandel setzte in den 1980er-Jahren mit dem Einzug der linken Szene ein. Die ZuzügerInnen, welche das Quartier verjüngten, verkörperten eine neue Lebensweise und gründeten neue Wohnformen, Ausgangslokale und Bars. Sie brachten aber auch neues Kapital – gerade in Form von Wohnbaugenossenschaften – ins Quartier. Damit setzte eine Entwicklung ein, welche alsbald vom Zuzug einer wohlhabenderen Schicht und dem Einfliessen von städtischer Primärinvestitionen zwecks Anheizung privater Investitionen sekundiert wurde.

Dieser Wandel lässt sich auch statistisch belegen und die Daten sprechen eine deutliche Sprache. Gesamthaft gesehen hat das Quartier nämlich zwischen 1990 und 2000 den zweithöchsten Anstieg des sozialen Status der Berner Stadtquartiere verbuchen können. Der Status verblieb aber unter dem städtischen Mittel, was das Potential zur weiteren Gentrification offen legte. So erstaunt nicht, dass neuere Daten den Fortgang der Entwicklung belegen.

Aber auch baulich hat sich im Quartier in den letzten zehn Jahren einiges getan. So etwa wurde der Campus II der Gewerblich-Industrielle Berufsschule oder die Überbauung Vordere Lorraine errichtet. Diese Neubauten hatten aber wegen des Abrisses von günstigem Wohnraumes eine erhebliche Verdrängungswirkung. An anderer Stelle wurden diverse Gebäude totalsaniert. Auf dem Schnellgutareal wurde 2008 der Wylerpark fertiggestellt, der gemessen an den Mietpreisen sämtliche Rahmen sprengt. Zurzeit stehen weitere Neubauprojekte und Hauserweiterungen in Planung; darunter auch städtische Projekte. Den Projekten der letzten Jahren aber allen gemein ist, dass sie in die Stadtplanung eingebunden waren; sei es durch die Förderung von Sanierungen, städtischen Wettbewerben oder Gesamtplanungen.

Geplante Stadt

Die Stadtplanung ist auf verschiedenen räumlichen Skalen verankert und administrativ der Präsidialdirektion unterstellt. Für die Planung gelten einerseits das Übergeordnete Recht, andererseits bestehen in Bern konkrete Planungsleitlinien auf städtischer Ebene sowie Stadtteil bezogene Richtpläne; im Falle der Lorraine kommt noch eine Quartierplanung hinzu. Gesamtstädtisch sind wegen seiner Leitlinien definierenden Funktion das Stadtentwicklungskonzept (STEK) von 1995 und dessen Fortschreibungen von herausragender Bedeutung.

In der Analyse fällt auf, dass die Dokumente für Stadtteil und Quartier sehr technisch gehalten sind und sich mit konkreten baulichen Fragen beschäftigen. Frappant ist aber die Tatsache, dass obwohl durch das STEK die Vorgabe der ganzheitlichen Planung geben wäre, die sozialen Aspekte fast gänzlich fehlen. Insbesondere ist dies bei der Quartierplanung der Fall, die sich über weite Teile wie eine Marktstudie liest. Einzeln werden Stärken und Defizite des Quartiers abgearbeitet und das jeweilige Entwicklungspotential hervorgehoben.

Die gesamtstädtischen Dokumente hingen werden konkreter. Beispielhaft sind etwa der Vergleich des Konzeptes Wohnen, in dem die städtischen Ziele für die Wohnraumentwicklung festgehalten werden, des STEK 95 und dessen Fortschreibung 2003. So verschwinden in der Neuauflage die Richtlinien, welche einen sozialen Ausgleich anstrebten, fast gänzlich. Jene, die erhalten blieben, sind rein strukturell zum Scheitern verurteilt, weil der Wohnbau nahezu gänzlich in die Hände Privater gelegt wurde. Aktuell tritt die Stadt hingegen beim Neubau der Siedlung Stöckacker-Süd zum ersten Mal seit 1945 bei einem grösseren Wohnbauprojekt selbst als Bauherrin auf. Ironie ist aber, dass zwecks Realisierung dieses Projektes günstiger Wohnraum abgerissen wird und die Mietrpreise sich faktisch verdoppeln werden! Die Stadt werde den Betroffenen bei der Wohnungssuche behilflich sein, heisst es dort auf Anfrage.

Was die Zukunft bringen soll, wird in der Strategie 2020 dargelegt. Bern solle seine Standortvorteile weiter nutzen und dadurch auf 140’000 EinwohnerInnen anwachsen. Was dies planerisch bedeutet, wird bereits im Konzept Stadtentwicklung Wohnen im Jahr 2007 aufgezeigt. Darin verdeutlicht die Stadt ihre konzeptuelle Neuausrichtung auf die Bedürfnisse der Wohlhabenderen und betont, dass sie primär an potenten SteuerzahlerInnen interessiert ist.

Verdrängung als urbane Strategie

Die Folge dieser Politik zeichnet sich nicht nur mit der Gentrification in der Lorraine ab, sondern auch in der auf dem ganzen Stadtgebiet vorangetriebenen baulichen und sozialen Aufwertung. Ein Blick auf die geplanten Projekte der nächsten Jahre zeigt, dass die Stadt künftig ihren Schwerpunkt in Berns Peripherie – vor allem in Bern West und Nord – legen will. In Stadtteilen also, die bis anhin als Wohnraum für ärmere Schichten diente. Die dahinter liegende Logik der Aufwertung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der „sozialen und ethnischen Durchmischung“ gar explizit formuliert:

„Sind die Wohnbauprojekte im Westen realisiert, wird sich voraussichtlich auch die demografische Zusammensetzung in diesen Quartieren verändern“

Alles in Allem hat der Gentrificationsprozess für die Stadt im Wettbewerb in doppelter Hinsicht eine „positive Wirkung“. Zum einen ziehen wohlhabendere Menschen in die Stadt, zum anderen aber ermöglicht es den Kommunen, sich quasi aus einem ökonomischen Zwang heraus, der ärmeren Schichten durch Verdrängung über die Gemeindegrenzen zu entledigen und so Einsparungen bei den sozialen Ausgaben zu tätigen. Insofern ist der Prozess zu verstehen, als lokale Ausprägung eines segregierenden Kampfes um Raum, der sich unter den Bedingungen des kapitalistischen Wettbewerbs zwangsläufig etabliert. Die gentrifizierenden Städte sind in diesem Sinne „Räume der Sieger“ des Wettlaufes um Investitionen und Prestige, während die „Räume der Verlierer“ auf der Strecke bleiben.

Vertiefung und weitere Infos:

![]() Gentrification: Die Debatte in der Schweiz 2010 – eine Bestandsaufnahme

Gentrification: Die Debatte in der Schweiz 2010 – eine Bestandsaufnahme

![]() Gentrification und Neoliberalisierung: Eine kritische Analyse der Berner Stadtplanungsdokumente am Beispiel des Lorrainequartiers

Gentrification und Neoliberalisierung: Eine kritische Analyse der Berner Stadtplanungsdokumente am Beispiel des Lorrainequartiers

![]() Bern: «Trend zurück in die Stadt ist ungebrochen»

Bern: «Trend zurück in die Stadt ist ungebrochen»

![]() „Neoliberale Stadt“ – Entwicklungen und Folgen einer neoliberalen Stadtpolitik

„Neoliberale Stadt“ – Entwicklungen und Folgen einer neoliberalen Stadtpolitik

![]() Literatur zur Berner Stadtplanung, Gentrification und Neoliberalisierung von Stadtpolitik

Literatur zur Berner Stadtplanung, Gentrification und Neoliberalisierung von Stadtpolitik

Dieser Artikel erschein bei Kritische Geografie

Dieser Artikel erschein bei Kritische Geografie

Der Text basiert im Wesentlichen auf der Vorlesung:

Der Text basiert im Wesentlichen auf der Vorlesung: